Publikation:Bericht

Publikation:Bericht

Veranstaltung:Konferenz

The Nature of Cities Festival 2024

Ecologics Spotlight: Urbane Zukünfte begrünen

-

virtuell und Berlin,

Deutschland

Präsentation:Podiumsdiskussion

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Natürlich resilient

Naturbasierte Lösungen in kommunalen Klimaanpassungskonzepten verankern

online

Präsentation:Vortrag

Zusammenstellung bestehender Leitlinien zur Wiederherstellung von Ökosystemen

Dr. Benjamin Kupilas

Veranstaltung:Workshop

Webtool Prototypenprüfung im AMAREX-Projekt

2. Stakeholder Workshop

-

Berlin und Köln,

Deutschland

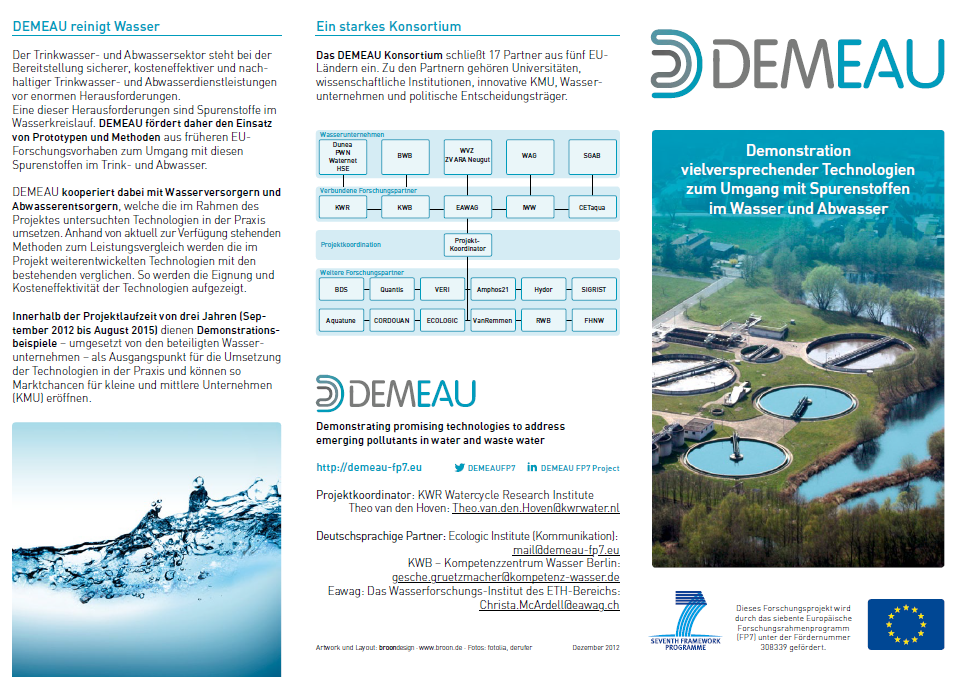

Publikation:Flyer

Präsentation:Podiumsdiskussion

Präsentation:Vorlesung

Projekt

Auswirkungen des Klimawandels auf Wasser und Gesundheit

Der Klima-Wasser-Gesundheit-Nexus

-

WeiterlesenVeranstaltung:Konferenz

Urbane Räume neu denken

Naturbasierte Lösungen für integrative Transformationen in Europa und Lateinamerika

-

Granollers,

Spanien

Publikation:Policy Brief