Publikation:Webseite

Publikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Publikation:Postkarte

Marktinformationsgespräche für die Biobranche 2026 – Postkarten

Informationspostkarten zu den Marktinformationsgesprächen 2026

Jahr

WeiterlesenPublikation:Buchkapitel

Publikation:Bericht

Publikation:Fallstudie

Romania's Draft Penalty Rules for Violations of the EU Methane Regulation

Assessment of the draft law of 11 November

Jahr

WeiterlesenPublikation:Fallstudie

Czechia's Draft Penalty Rules for Violations of the EU Methane Regulation

Assessment of the draft law of 11 November

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Bericht

Penalty Regimes for Violations of the EU Methane Regulation in Selected EU Member States

Debunking the "unmanageable liability" claim

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Smarter, Simpler, More Effective: Options to Improve EU Clean Transition Policy

Enhancing climate policy management through simplification

Jahr

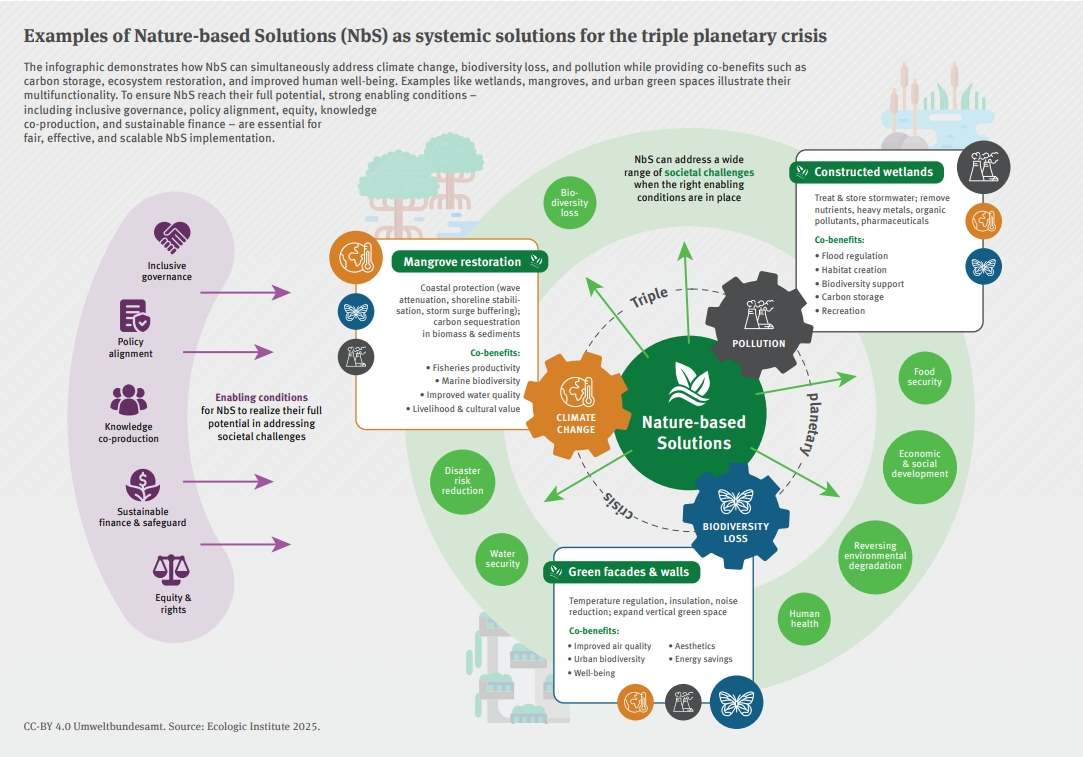

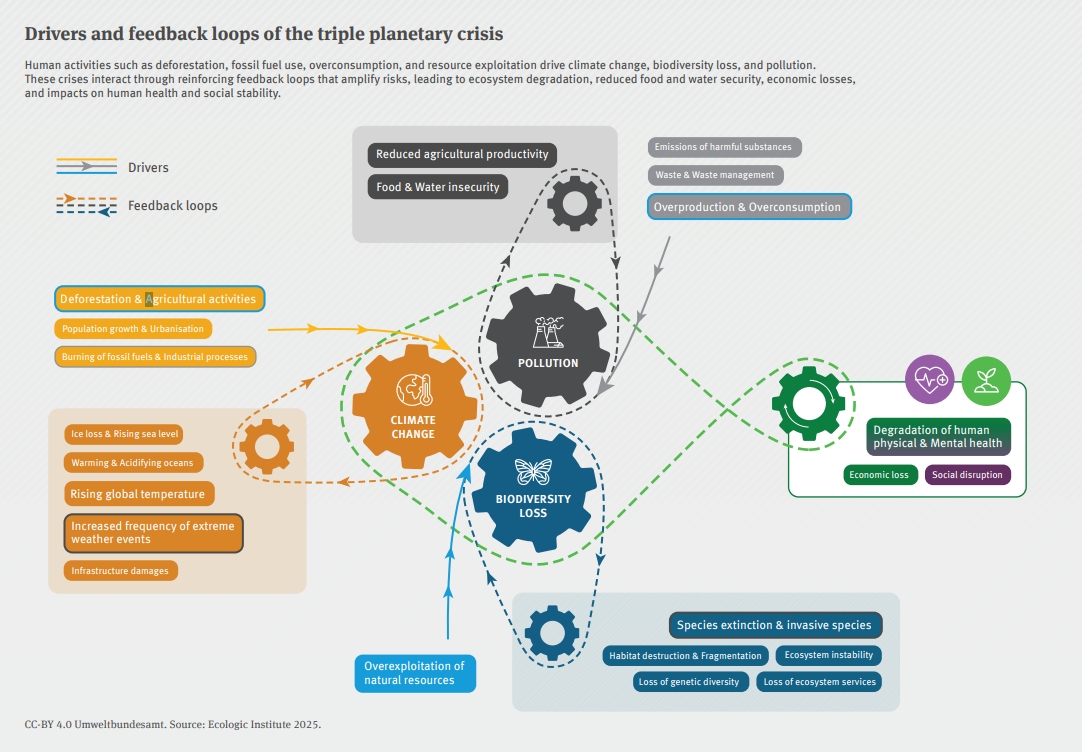

WeiterlesenPublikation:Infografik

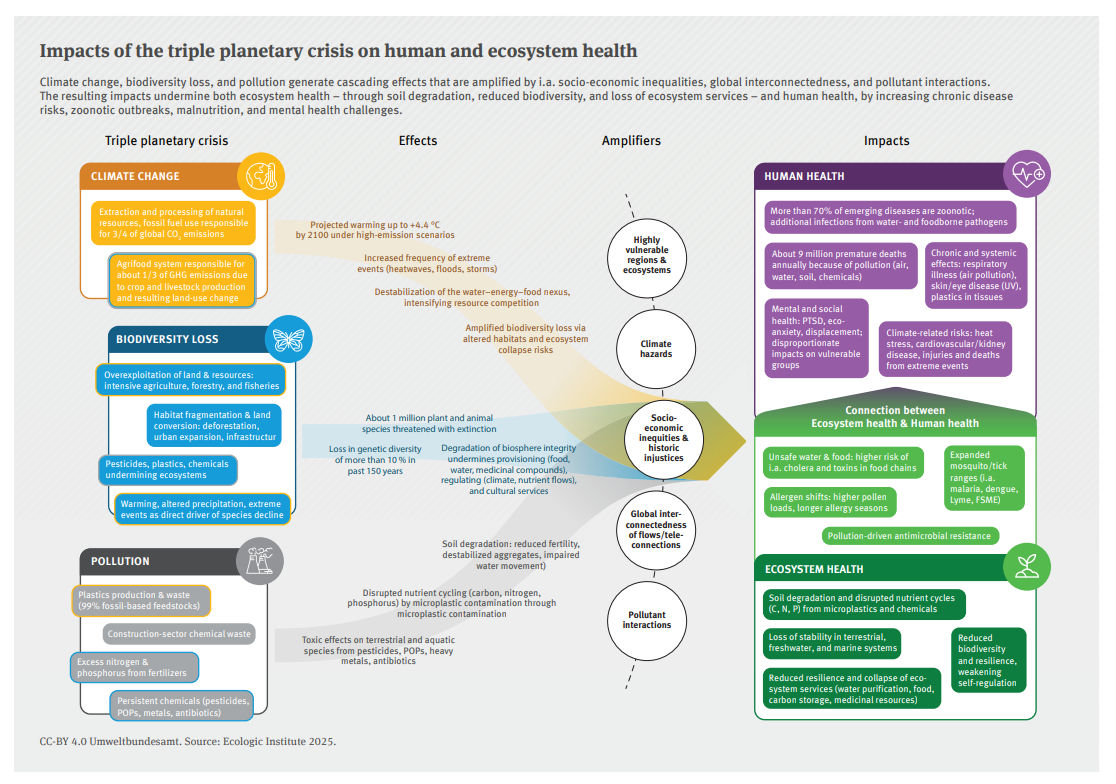

Impacts of the Triple Planetary Crisis on Human and Ecosystem Health

Infografikserie

Jahr

WeiterlesenPublikation:Infografik

Publikation:Infografik

Publikation:Infografik

Publikation:Fact Sheet

Publikation:Bericht

Integrated Approaches to Addressing the Triple Planetary Crisis: Country Best Practices

Erfahrungen aus Brasilien, Kolumbien, Japan, Neuseeland, Panama, Ruanda und Schweden

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht