Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Was ist Wasser wert?

Die Ermittlung von Umwelt- und Ressourcenkosten nach der Wasserrahmenrichtlinie

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

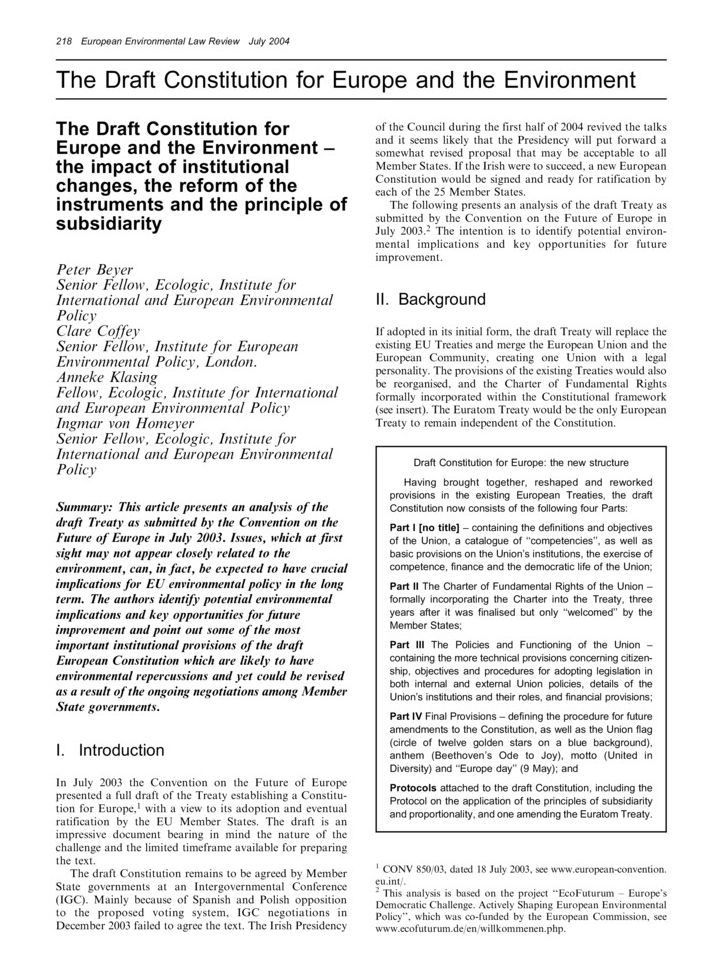

Institutionelle Architektur der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa

Gut oder schlecht für die europäische Umweltpolitik?

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Making the Right Choice

A Methodology for Selecting Cost-Effective Measures for the Water Framework Directive

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Entflechtungsregeln im Stromsektor

Die Vorgaben des Gesetzesentwurfes zum Energiewirtschaftsrechts

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Reforming International Environmental Governance.

An Institutionalist Critique of the Proposal for a World Environment Organisation

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Über Lissabon zu einem nachhaltigen Europa?

Wie die Europäische Nachhaltigkeitsstrategie gestärkt werden kann

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel