Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Nature-Based Solutions and Sustainable Urban Planning in the European Environmental Policy Framework

Analysis of the State of the Art and Recommendations

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Europäischen Klimaschutz global einbetten

Grenzausgleichsmaßnahmen als Chance und Herausforderung

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

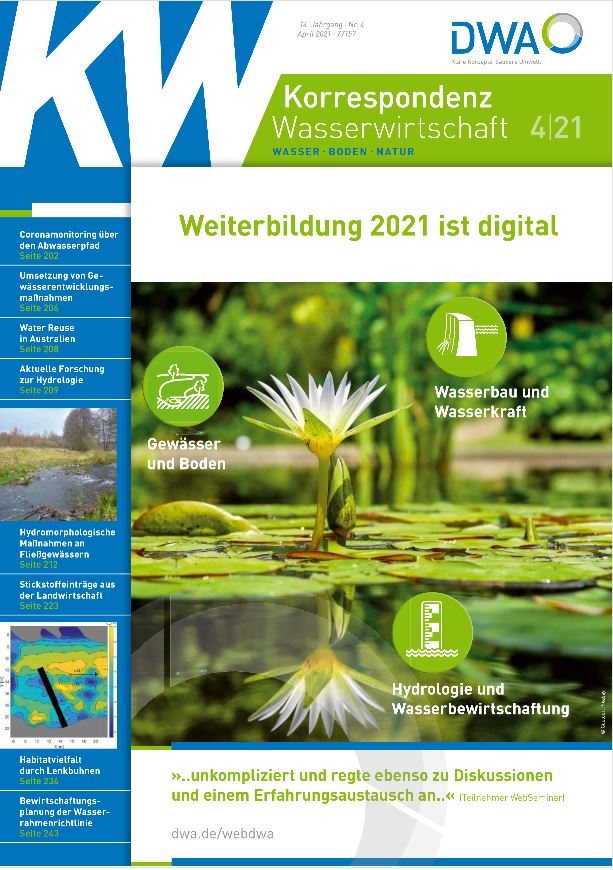

Transitioning out of Open Access

A Closer Look at Institutions for Management of Groundwater Rights in France, California, and Spain

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Climate: Saved by the pandemic?

Beitrag von Dr. Camilla Bausch zur ISPI Publikation "Die Welt in 2021"

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel

Deutschland, der Multilateralismus und die Klimakrise

Wie Kooperationen die Klimapolitik stärken können

Jahr

WeiterlesenPublikation:Artikel