Präsentation:Vortrag

Präsentation:Vorlesung

News

Gemeinsame Erklärung der Konferenz "Power to the Peatlands" – 19. bis 21. September 2023

Jetzt Natur, Klima und Zukunft stärken!

Weiterlesen

Veranstaltung:Workshop

Wie kann der Anbau von Tiefwurzlern gefördert werden?

Hessische Staatsdomäne Frankenhausen,

Deutschland

Präsentation:Vortrag

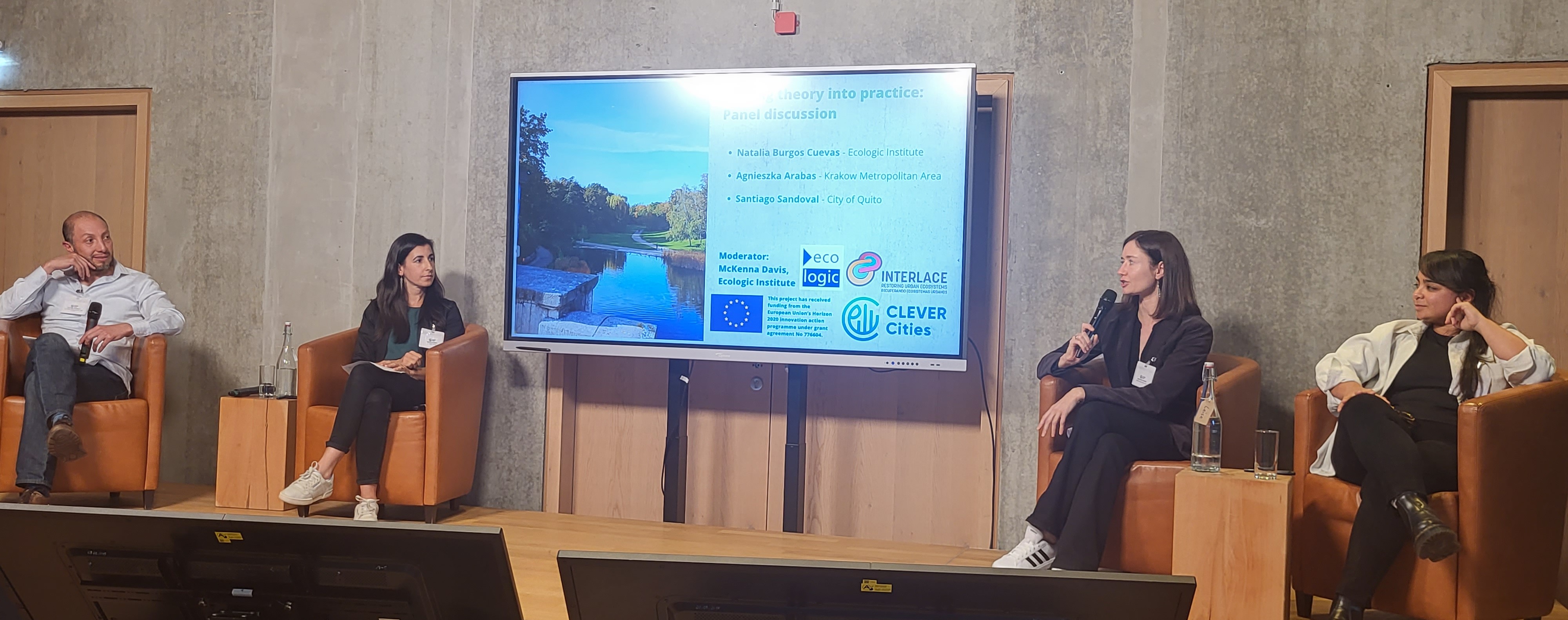

Präsentation:Moderation

Veranstaltung:Workshop

Praxisforum: Klimaanpassung vor Ort

Politische und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten für naturbasierte Lösungen in Kommunen

Berlin,

Deutschland

Veranstaltung:Konferenz

Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit

WADKlim-Abschlusskonferenz

Berlin,

Deutschland

Veranstaltung:Workshop

Maßnahmen zur Erhöhung der Klimaresilienz von Gewässern und des Landschaftswasserhaushalts

2. KliMaWerk Stakeholder Workshop

Wesel,

Deutschland

Präsentation:Vortrag

Veranstaltung:Konferenz

News

News

Präsentation:Moderation