Publikation:Policy Brief

Publikation:Policy Brief

Publikation:Policy Brief

Publikation:Policy Brief

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Finanzierung einer klimafreundlichen Bodennutzung in der EU

Herausforderungen und Risiken marktorientierter Ansätze

online

Projekt:Horizont Europa

Projekt:Horizont Europa

Publikation:Artikel

Publikation:Podcast

Fifty Shades of Green: Nachhaltige Finanzen und die EU-Taxonomie

Siebte Folge des Podcasts "Green Deal – Big Deal?"

Jahr

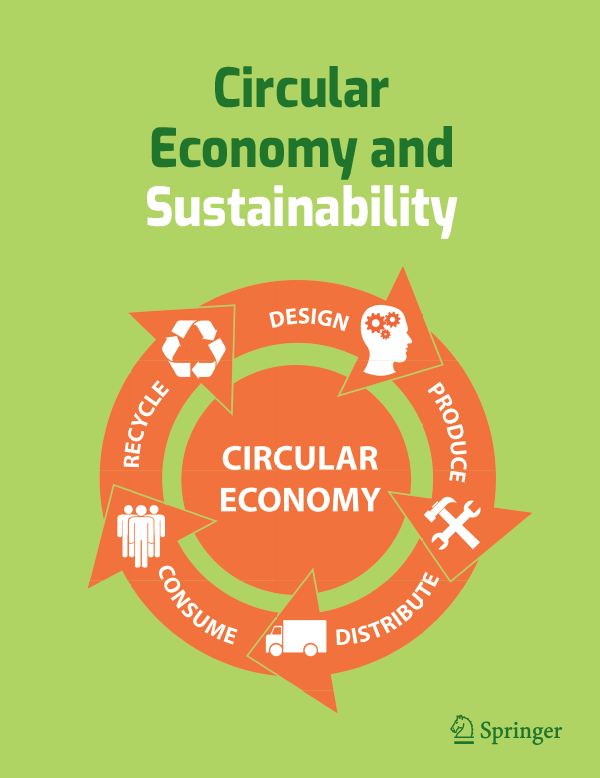

WeiterlesenPublikation:Buch

Publikation:Poster

Publikation:Postkarte

Projekt

Publikation:Bericht