Publikation:Bericht

Publikation:Policy Brief

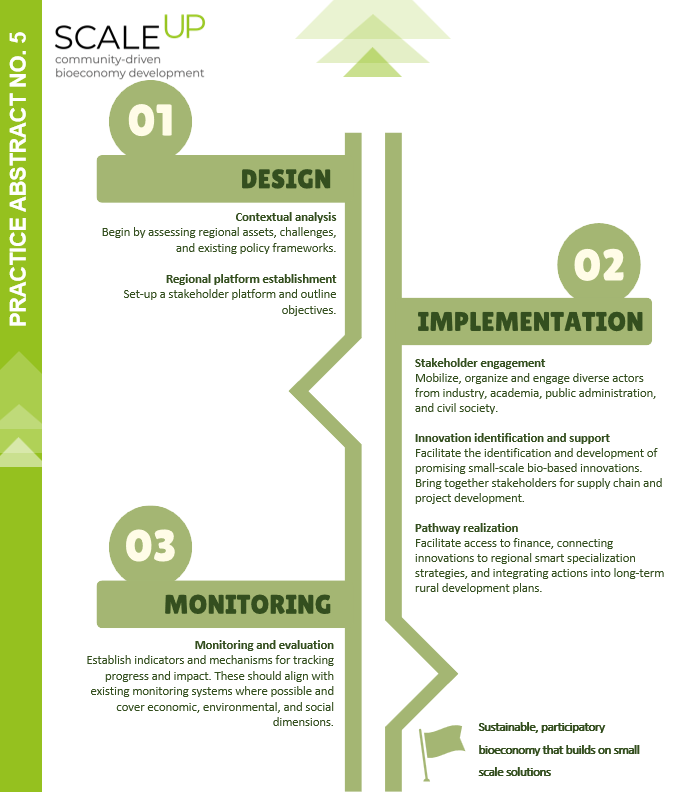

From Strategy to Action for a Regional, Participatory, and Sustainable EU Bioeconomy

Evidence and recommendations from RuralBioUp, SCALE-UP, BioRural, and MainstreamBIO

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

Publikation:Policy Brief

Scaling up Biobased Production within Ecological Boundaries

Recommendations for an updated EU Bioeconomy Strategy

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Enabling Change from the Ground up

Policy recommendations to foster social innovation in Europe

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

Publikation:Bericht

Publikation:Bericht

Publikation:Bericht

Regionalisierte Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unterbodenbewirtschaftung

Evidenz aus Deutschland

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Publikation:Buchkapitel

Publikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Note on the Development of a Sustainability Screening for Regional Bioeconomy Strategies

Deliverable 5.4 H2020 Research project BE-Rural

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

The Impact of Subsoil Management on the Delivery of Ecosystem Services

An economic valuation for Germany

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Publikation:Policy Brief