Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Das Fit-for-55-Paket der EU

Erkenntnisse aus und Fragen an das Ariadne-Projekt

-

online, Brüssel,

Belgien

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Konferenz

Beschleunigung der globalen Klimaschutzmaßnahmen vor 2030

Optionen für internationale Klimaschutzmaßnahmen

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Konzepte für Klimagerechtigkeit: Wie stärken wir die Schutzbedürftigsten?

Europa von außen: Perspektiven auf die Klimakrise – Webtalk-Reihe "Total Glokal"

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Jenseits westlicher Diskurse: Klimaethische Handlungsrahmen

Europa von außen: Perspektiven auf die Klimakrise – Webtalk-Reihe "Total Glokal"

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

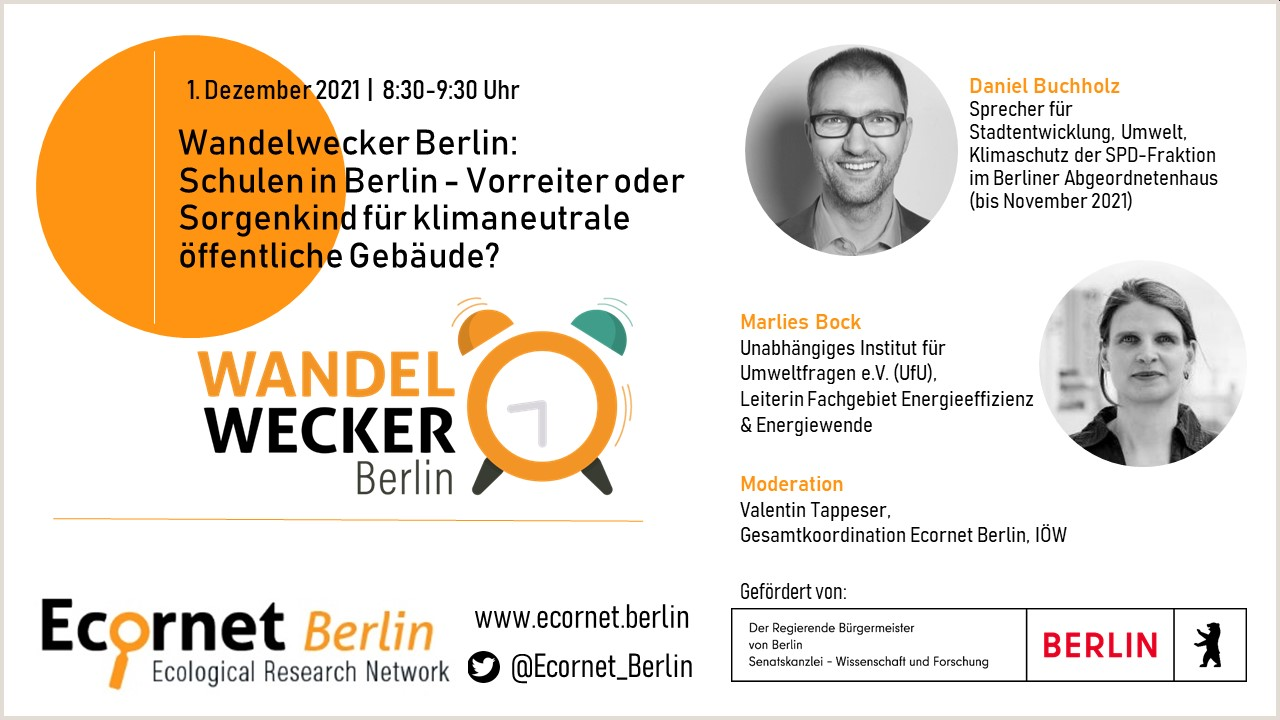

Wärmewende sozialverträglich gestalten

Wie Berlins Quartiere und Milieuschutzgebiete energetisch saniert werden können

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Die Transformation zur Kreislaufwirtschaft zwischen Ambitionen und Realitäten

Das Beispiel Textil

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

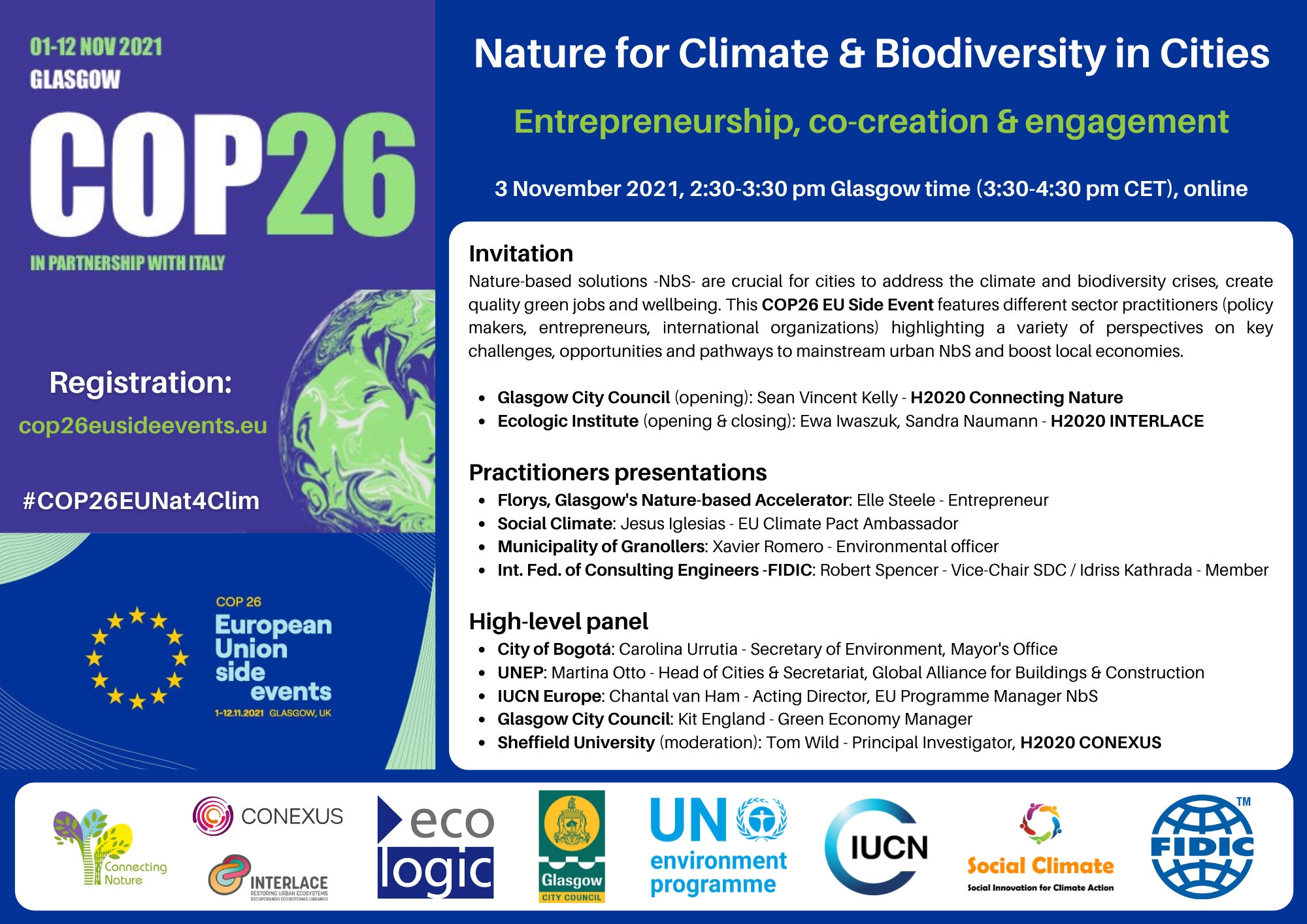

Natur für Klima & Biodiversität in Städten

Unternehmertum, Ko-Kreation und Engagement

online

Veranstaltung:Digitale Veranstaltung

Langzeitstrategien: Prioritäten, Lehren und Möglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit

COP26 EU-Side-Event

online