Restoring Healthy Rivers and Wetlands

How can agricultural policies support the uptake of water resilient farming practices?

- Publikation

- Zitiervorschlag

Meier, Johanna, Rouillard, Josselin, Nyírő, Fanni et al. (2025): Restoring healthy rivers and wetlands: How can agricultural policies support the uptake of water resilient farming practices? Policy brief of the Horizon 2020 project "Mainstreaming Ecological Restoration of Freshwater Related Ecosystems in a Landscape Context (MERLIN)."

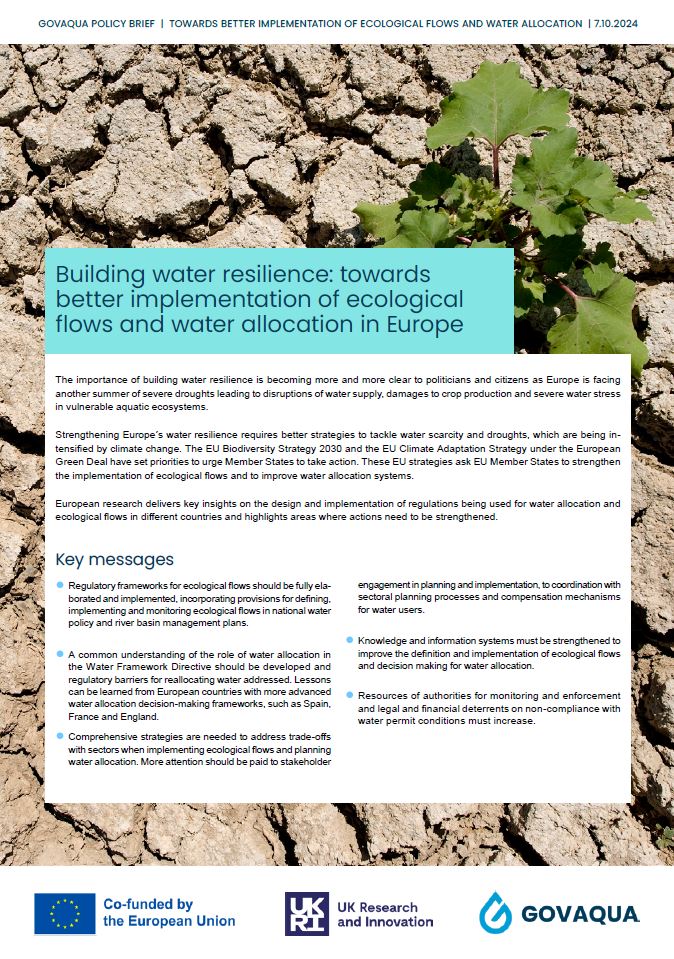

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist das zentrale Instrument der Europäischen Union zur Gestaltung von Landwirtschaft und ländlichen Räumen. Sie steht vor der doppelten Herausforderung, Wettbewerbsfähigkeit und Einkommen der Landwirtschaft zu sichern und zugleich drängende ökologische Krisen zu bewältigen. Angesichts der bis 2027 auslaufenden Umsetzungsfrist der Wasserrahmenrichtlinie und der neuen Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die großflächige Ökosystemsanierungen verlangt, gewinnt die Rolle der GAP beim Schutz von Flüssen, Feuchtgebieten und Einzugsgebieten an entscheidender Bedeutung. Dieses Policy Working Paper argumentiert, dass langfristige landwirtschaftliche Resilienz untrennbar mit intakten Süßwasserökosystemen verbunden ist, und zeigt, wie Gewässerrenaturierung in künftige Agrarpolitiken eingebettet werden kann, um die Wasserresilienz zu stärken.

Die Wichtigkeit intakter Flüsse und Feuchtgebiete

Funktionsfähige Flüsse, Feuchtgebiete und Auen erbringen zentrale Ökosystemleistungen – vom Hochwasserschutz und der Grundwasserneubildung bis hin zur Förderung der Biodiversität und der Bereitstellung von Erholungsräumen. Die Landwirtschaft trägt durch Entwässerung, Verschmutzung und Lebensraumverlust erheblich zu ihrer Degradierung bei, gleichzeitig ist sie auf ihre Leistungen angewiesen – etwa für Bodenfruchtbarkeit, Klimaanpassung und Ertragssicherheit. Schon vergleichsweise kleine Renaturierungsmaßnahmen können große gesellschaftliche Vorteile bringen: Reaktivierte Auen verringern Hochwasserschäden, und wasserangepasste Bewirtschaftung auf Parzellen-, Hof- und Einzugsgebietsebene stärkt nicht nur die Produktivität der Landwirtschaft, sondern auch die Resilienz von Gesellschaft und Ökonomien insgesamt.

Aktuelle GAP-Architektur und ihre Grenzen

Die GAP 2023–2027 führte die sogenannte „Grüne Architektur“ ein, bestehend aus verpflichtender Konditionalität (GAEC), Öko-Regelungen, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (ENVCLIM) sowie Investitionsinstrumenten (INVEST). Diese Instrumente bieten zwar prinzipiell die Möglichkeit, nachhaltigere Bewirtschaftungsformen zu fördern, doch bleibt ihre Wirkung häufig hinter den Erwartungen zurück – aufgrund schwacher Konditionalität, geringer Teilnahme an transformativen Maßnahmen, erheblicher Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und mangelnder strategischer Kohärenz im Gesamtdesign der GAP.

Zentrale Empfehlungen für Reformen

Das Papier benennt mehrere vorrangige Ansatzpunkte, um die GAP stärker an der Wiederherstellung von Gewässern auszurichten. Zentrale Reformprioritäten bestehen darin, die Konditionalitätsanforderungen für GAP-Zahlungen zu sichern und weiter auszubauen, ausreichende Mittel für ökologische Zielsetzungen verbindlich zu reservieren, schädliche Subventionen zu vermeiden und von kurzfristigen Ausgleichszahlungen zu leistungsorientierten Anreizsystemen sowie langfristigen Investitionsrahmen überzugehen. Ergänzend sollten marktbasierte Instrumente – wie Zertifizierungen oder Zahlungen für Ökosystemleistungen – die öffentliche Finanzierung flankieren und Landwirtinnen und Landwirte belohnen, die messbare ökologische Leistungen erbringen. Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus, Kooperationen auf Ebene von Einzugsgebieten und Landschaften gezielt zu fördern und Monitoring-Systeme so weiterzuentwickeln, dass sie reale ökologische Wirkungen erfassen.

Ausblick

Die künftige GAP darf Wasser nicht länger allein als Ressource der Landwirtschaft betrachten und muss Süßwasserökosysteme als ökologische Grundlage der europäischen Landwirtschaft anerkennen. Resilienz in Ernährungssystemen, ländlichen Lebensgrundlagen und Umweltgesundheit erfordert eine systemische Politikgestaltung, die Hof-, Einzugsgebiets- und Landschaftsperspektiven miteinander verbindet. Nur durch ein solches systemisches Verständnis in Kombination mit einer strategischen Abstimmung der Instrumente kann die GAP sowohl die langfristige Widerstandskraft der Landwirtschaft sichern als auch maßgeblich zur Wiederherstellung von Europas Flüssen und Feuchtgebieten beitragen.