Publikation:Bericht

Publikation:Bericht

Publikation:Artikel

Publikation:Infografik

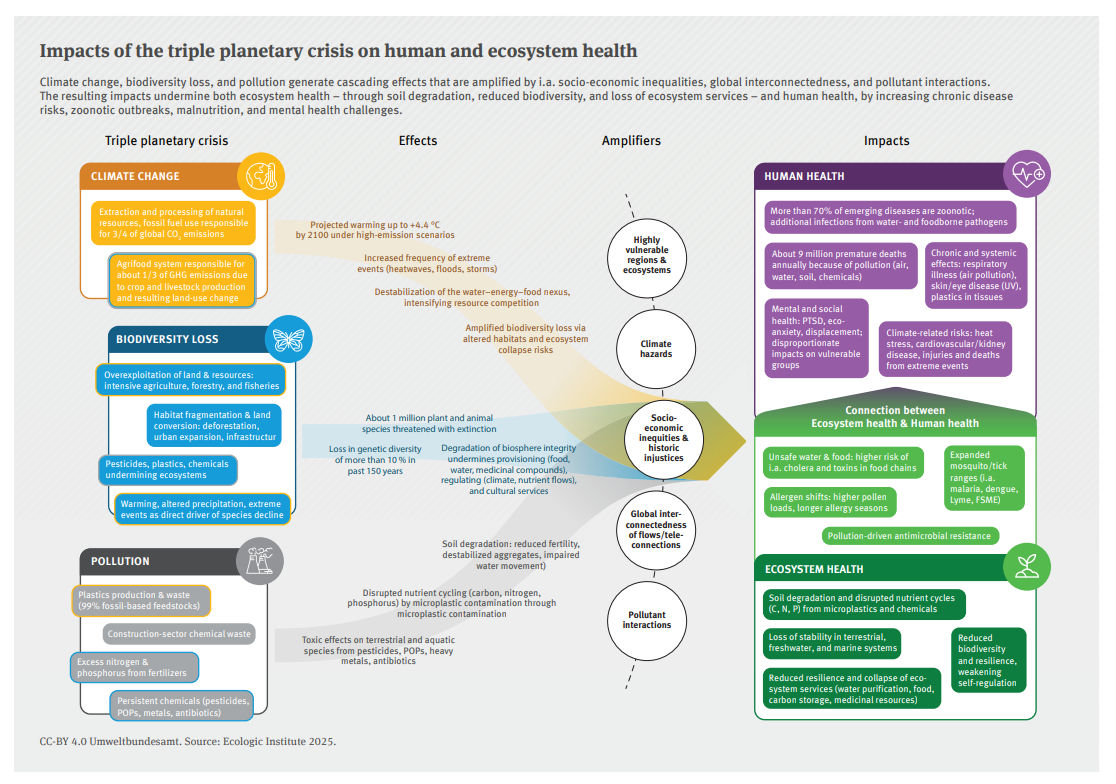

Impacts of the Triple Planetary Crisis on Human and Ecosystem Health

Infografikserie

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

Integrated Approaches to Addressing the Triple Planetary Crisis: Country Best Practices

Erfahrungen aus Brasilien, Kolumbien, Japan, Neuseeland, Panama, Ruanda und Schweden

Jahr

WeiterlesenPublikation:Fact Sheet

Moving from Interconnected Crises to Systemic Solutions

Resource efficiency, nature-based solutions, and systemic transformation as responses to the complexity of the triple planetary crisis

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

Moving from Interconnected Crises to Systemic Solutions

Ressourceneffizienz, naturbasierte Lösungen und systemische Transformation als Antworten auf die Komplexität der planetaren Dreifachkrise

Jahr

WeiterlesenPublikation:Fact Sheet

Publikation:Artikel

Publikation:Artikel

Restoring European Coastal Wetlands for Climate and Biodiversity

Do EU Policies and International Agreements Support Restoration?

Jahr

WeiterlesenPublikation:Bericht

Publikation:Artikel

Publikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Mapping Policy and Co-operative Initiative Landscapes for Systemic Change Towards a Nature-positive Economy

GoNaturePositive!-Bericht

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Stadtnatur-Pläne als Strategie für deutsche Kommunen

Empfehlungen zu "Urban Nature Plans" aus der EU-Biodiversitätsstrategie 2030

Jahr

WeiterlesenPublikation:Policy Brief

Publikation:Bericht

Biologische Vielfalt berücksichtigen in der Städtebauförderung

Empfehlungen zur Integration der biologischen Vielfalt in Fördergebieten der Städtebauförderung

Jahr

Weiterlesen