Im Rahmen des EU-geförderten Projekts GoNaturePositive! wurden fünf sektorbezogene Kurzberichte entwickelt, die untersuchen, wie zentrale Wirtschaftsbereiche zu einer naturpositiven Wirtschaft beitragen können. Die Berichte behandeln die Sektoren Agri-Food-Systeme, gebautes Umfeld, Forstwirtschaft, Tourismus und blaue Wirtschaft. Sie beleuchten die jeweiligen Herausforderungen, Chancen und politischen Handlungsempfehlungen, die notwendig sind, um diese Sektoren im Sinne des Natur- und Biodiversitätsschutzes umzuwandeln. Die Kurzberichte dienen als Grundlage für die weitere Projektarbeit – etwa zur Prioritätensetzung, zum Abbau politischer Hürden und zur Umsetzung gezielter Maßnahmen an den Pilotstandorten des Projekts.

Zentrale Botschaften der sektoralen Kurzberichte sind nachfolgend skizziert. Die Berichte ergänzen den ausführlicheren Analysebericht "Mapping policy and co-operate initiative landscapes for systemic change towards a nature-positive economy".

Agri-Food-Systeme

Die Landwirtschaft nimmt 38 % der Landfläche in der EU ein, ist jedoch zugleich Hauptverursacher von Belastungen für europäische Lebensräume – sie steht für 48 % der umweltbedingten Druckfaktoren auf Ökosysteme. Ein Wandel hin zu einem naturpositiven Sektor ist bereits im Gang, etwa durch den wachsenden Anteil ökologischer Landwirtschaft und durch naturpositive Maßnahmen wie Moorrenaturierung, Reduktion synthetischer Pestizide oder regenerative Anbauformen, die durch öffentliche und private Initiativen gefördert werden. Um diesen Wandel zu beschleunigen, braucht es eine systemischere Politikgestaltung mit klaren, verbindlichen Langfristzielen, sektorübergreifenden Synergien, finanzieller Anerkennung von Ökosystemleistungen, wirksamen Renaturierungsmaßnahmen und partizipativen Ansätzen.

Zum Sektorbericht "Agri-Food Systems" ...

Blaue Wirtschaft

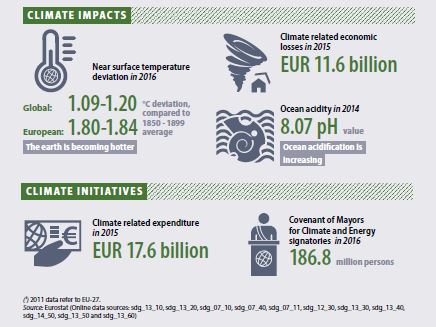

Die blaue Wirtschaft trägt etwa 2 % zur EU-Wirtschaftsleistung bei, verursacht jedoch durch zerstörerische Eingriffe wie Grundschleppnetzfischerei, Übernutzung mariner Ressourcen und nicht nachhaltigen Küstentourismus erhebliche Schäden an Lebensräumen und Biodiversität. Naturpositive Strategien wie Blue Carbon Farming, die Wiederherstellung mariner Ökosysteme, regenerative Aquakultur und zirkulär-biobasierte Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um diese Lösungen breitenwirksam umzusetzen, müssen biodiversitätsfördernde Anreize in die Meerespolitik, Finanzierungsinstrumente und Industriestrategien integriert werden, um Investitionen gezielt auf regenerative, kohlenstoffarme Meereslösungen zu lenken.

Zum Sektorbericht "Blue Economy" ...

Gebautes Umfeld

Das gebaute Umfeld spielt eine zentrale Rolle in der europäischen Wirtschaft, mit einem Beitrag von 9 % zum BIP und 18 Millionen direkten Arbeitsplätzen. Gleichzeitig zählen Urbanisierung und Bauwesen zu den Haupttreibern von Biodiversitätsverlust, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung. Der Wandel hin zu naturpositiven Städten ist eingeleitet – durch naturbasierte Lösungen wie Gründächer, Stadtwälder, Feuchtgebiete und wasserdurchlässige Oberflächen ebenso wie durch energieeffiziente Bauweisen und nachhaltige Materialien. Notwendig sind jedoch stärkere gesetzliche Rahmenbedingungen, umweltfreundliche öffentliche Beschaffung und gezielte Investitionen – etwa gestützt durch die konsequentere Umsetzung bestehender Vorgaben wie der EU-Richtlinie zur kommunalen Abwasserbehandlung.

Zum Sektorbericht "Built Environment" ...

Forstwirtschaft

Wälder bedecken 39 % der Landfläche der EU, doch nur 14 % der Waldflächen gelten als in einem „guten“ Erhaltungszustand. Der Wandel zu einer naturpositiven Wirtschaft erfordert eine nachhaltigere Waldbewirtschaftung – etwa durch naturnähere Forstwirtschaft und Agroforstsysteme sowie durch die Begrenzung schädlicher Praktiken wie Kahlschläge. Die Umsetzung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur kann eine koordinierte Wiederherstellung von Wäldern weiter stärken. Zudem müssen forstbezogene Fördermittel und Subventionen stärker auf Biodiversitäts- und Klimaziele ausgerichtet werden, um langfristige ökologische Resilienz und politische Kohärenz zu gewährleisten.

Zum Sektorbericht "Forestry" ...

Tourismus

Der Tourismus trägt rund 10 % zum BIP der EU bei, verursacht jedoch durch den Ausbau touristischer Infrastrukturen, die Übernutzung natürlicher Räume und Massentourismus erheblichen Druck auf Biodiversität und Ökosysteme. Naturpositive Ansätze wie Öko- und regenerativer Tourismus können den Naturschutz fördern, lokale Gemeinschaften stärken und eine nachhaltige Regionalentwicklung ermöglichen. Um den Wandel zu unterstützen, muss die EU-Politik über freiwillige Initiativen hinausgehen und verbindliche Ziele, klare Rechenschaftsmechanismen sowie gezielte finanzielle Instrumente einführen. Die Priorisierung umweltverträglicher Infrastrukturen, inklusiver Destinationsplanung und grüner Geschäftsmodelle wird entscheidend sein.

Zum Sektorbericht "Tourism" ...